テーマ分析は、リサーチャーが定性データに潜むパターンを探求するのに役立ち、視点、経験、または社会的構築物の理解に焦点を当てた研究において価値があります。これにより、リサーチャーは膨大で複雑なデータをテーマに抽出でき、研究対象に関する洞察を明らかにします。

定性分析は、正しく行われれば非常に効果的な分析手法となり得ます。テーマ分析は、最も頻繁に使用される定性分析手法の一つです。

この分析法の利点の一つは、汎用性の高い手法である点です。探索的な調査(どのようなパターンを探すべきか分からない場合)にも、より演繹的な調査(探しているものが明確な場合)にも活用できます。

本ブログでは、テーマ分析の定義を探り、効果的に実施するための手順を概説し、その利点について議論します。本ブログでは、テーマ分析が定性データを実用的な知見へと変容させる仕組みを明確に理解いただけます。

テーマ分析とは何か?

テーマ分析とは、定性データを分析する手法であり、データセットを読み込み、データの意味におけるパターンを探してテーマを見出すことを含みます。

この種の分析は、リサーチャーの主観的経験がデータの意味づけの中心となる、能動的な反射的プロセスです。

テーマ分析は、定性データにおけるパターンの特定、分析、解釈を重視するため、一般的に定性研究技法に分類されます。

この分析手法を用いることで、定性データを特定の視点から考察できます。通常、インタビューや記録文書の集合体といったテキスト群を記述するために用いられます。リサーチャーはデータを詳細に検討し、反復されるアイデア、トピック、表現方法といった共通テーマを発見します。

テーマ分析の適用タイミング

テーマ分析は、参加者の経験・意見・視点から得られた詳細で豊かな情報を探索・解釈する必要がある場合に最も効果的です。

前述のように、この分析手法は調査データ内のパターンやテーマを明らかにする際に非常に有用です。以下に、テーマ分析が適用される最も一般的な状況を示します:

- 認識:人々が状況をどのように認識・解釈するか(例:病院環境における患者の医師への認識)。

- 経験:個人的な経験の探求(例:若い女性の出会い系サイト利用体験)。

- 思想・意見:気候変動など広範なテーマに関する公衆の思想や意見の調査。

- 文化的構築物:性別などの社会的概念がどのように構築されるかの分析(例:高校教育における分析)。

テーマ分析は、柔軟性とデータに対する広範な理解が必要な場合に特に有用です。反復するテーマにデータをグループ化することで定性データの理解を助けます。ただし、ニュアンスを見逃したり主観性が結果を歪めるのを避けるため、慎重な考察が必要です。

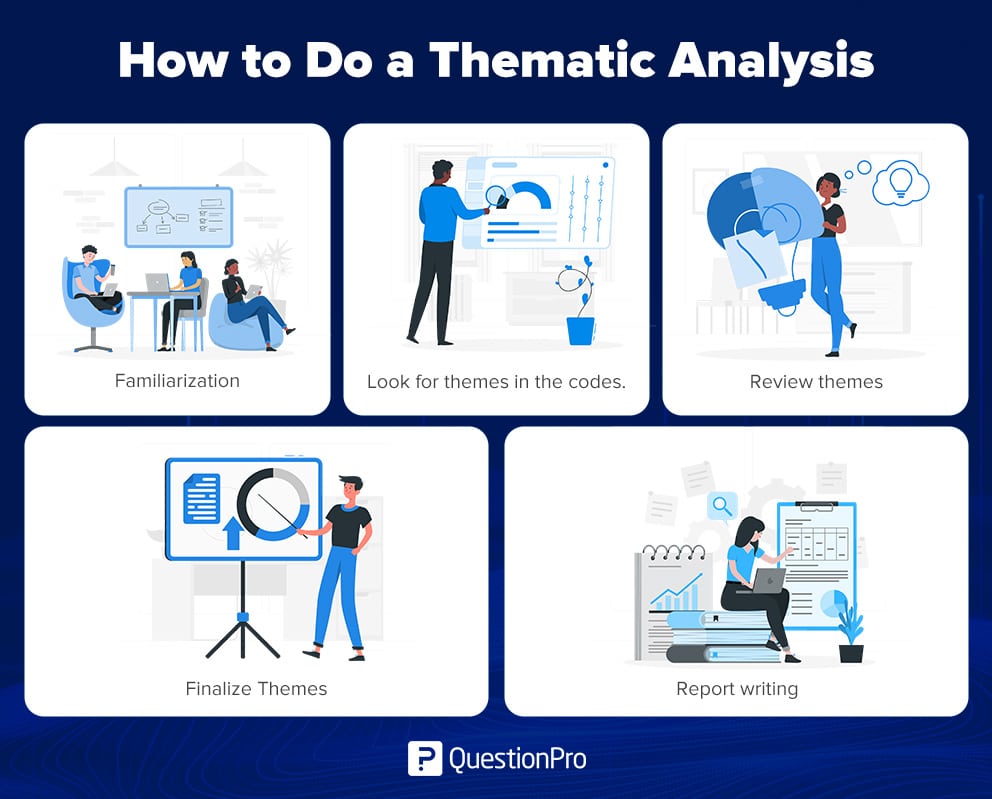

テーマ分析の手順

早速テーマ分析のプロセスに入ろう。ここで述べるのは一般的な手順であり、実際のステップは調査アプローチや設計によって異なる点に留意されたい。

1. データ慣れ

テーマ分析の第一段階は、データから広範なテーマを抽出することである。この段階で音声データを文字起こしする。

この段階で、何をコード化し、どの手法を採用し、どのコードが内容を最も適切に表すかを決定する必要があります。ここで、研究テーマの重点と目的を考慮してください。

リフレクシビティ(日々の省察)用のダイアリーをつけましょう。そこに、データをどのようにコード化したのか、その理由、そして得られた結果を記録します。コーディングの過程を振り返り、設定したコードやテーマが結果をきちんと支えているかを検討しても構いません。分析の初期から省察ノートを使っておくと、後半の分析段階で役立ちます。

リフレクシビティ・ジャーナル(省察記録)は、体系的で一貫したデータ分析を促し、研究の信頼性を高めます。運用時は、データ解釈の過程を追跡できるよう初期コードを明記してください。分析の後半では、コード化したデータをさらに精緻に検討し、必要に応じて新たなコードを追加・改訂する可能性があります。

2. コード内のテーマ探索

この段階では、コーディングパターンやテーマを探します。コードからテーマへの移行は滑らかでも単純でもありません。データを深く理解するため、代替コードやテーマを割り当てる必要があるでしょう。

データ分析を進める中で、重要または関連性の高い要素に焦点を当てたサブテーマやテーマの細分化が明らかになる場合があります。この時点で、反射性日記の記述には、テーマ生成のためにコードがどのように理解・連携されたかを明記すべきです。

3. テーマの見直し

コード、テーマ、サブテーマが明確になった段階で、トピックを評価します。この段階では、テーマとして分類した内容がデータと一致しているか、データ内に実際に存在するかを検証します。不足しているテーマがあれば、すべてのテーマを適切かつ徹底的にコード化したことを確認した上で、次のステップに進みます。

トピックが広範すぎて各項目にデータが過剰な場合、調査の具体性を高めるために分割を検討してください。

リフレクシビティ・ジャーナルでは、テーマをどのように解釈したか、その解釈を裏づける証拠、そしてコードとの対応関係を明記してください。さらに、発見した事実やトピックが調査質問にどのように関連するかを評価する必要があります。

4. テーマの確定

テーマの見直し・洗練、ラベル付け、完成を経て、分析が形になってきます。次の段階に進んだからといって、トピックを編集したり再考したりできないわけではありません。テーマを確定するには、前の段階とは異なり、それらを詳細に説明する必要があります。問題がある場合は、データとコードを確認し、テーマを反映しているか、分割する必要があるかを確認してください。

テーマ名がその特徴を適切に表現していることを確認してください。

この段階でテーマが調査課題と合致していることを確認します。精緻化は分析の終盤に差し掛かっています。最終報告書(次段階で扱う)が調査の目的と目標を満たす必要があることを常に念頭に置いてください。

リフレクシビティ・ジャーナルでは、トピック選定の根拠を説明してください。テーマが調査結果に与える影響、調査課題や重点事項への示唆についても言及しましょう。

この段階を終える頃には、トピック設定が完了し報告書作成が可能になります。

5. 報告書作成

ここまでの作業でほぼ完了です!データを検証した後は、報告書を作成します。典型的なテーマ分析報告書には以下を含めます:

- 導入部

- アプローチ

- 結果

- 結論

報告書作成時には、クライアントが調査結果を評価できる十分な詳細を提供してください。つまり、読者はデータ分析の方法と理由を知りたいのです。「何を」「どのように」「なぜ」「誰が」「いつ」がここで役立ちます。

では、何を発見したのか? 何を実行したのか? この手法をどう選んだのか? 調査対象と参加者は誰か? 調査・データ収集・データ生成はいつ行われたのか? 自己省察ノートが、トピックの命名・説明・裏付けに役立ちます。

結果をまとめる際は、全ての発見を特定する必要があります。読者があなたの発見を検証できるようにするためです。結果を報告する際は、必ず調査課題との関連性を示してください。

実用的なビジネスインテリジェンスは、分析と報告の相乗効果に依存します。分析が貴重な洞察を明らかにし、報告がこれらの知見をステークホルダーに伝達するのです。クライアントに結果を疑問に思わせないよう、対象と質問に関連していることを確認してください。

この種の分析を行う際、適切なツールの使用は大きな差を生みます。完全かつ信頼性の高いプラットフォームをお探しなら、ぜひご覧ください:getthematic.com

テーマ分析の長所と短所

調査設計に対する技術的・実用的な視点では、リサーチャーが調査課題に最も適した手法を用いて定性分析を行うことに焦点を当てます。しかし、理想的かつ最適な手法が一つだけ存在することは稀であるため、効率的な分析手法を選択する際には他の基準が用いられることがよくあります。具体的には、リサーチャーの理論的立場や特定技術への習熟度などです。

テーマ分析は柔軟なデータ分析手法を提供し、多様な方法論的背景を持つリサーチャーがこの種の分析に参加することを可能にします。データアナリティクスとデータ分析は密接に関連するプロセスであり、データから洞察を抽出して情報に基づいた意思決定を行うことを含みます。

実証主義者にとって、「信頼性」は懸念事項です。データには多くの解釈が可能であり、リサーチャーの主観性が分析を「偏らせる」または歪める可能性があるためです。定性的手順の価値を重視する立場では、リサーチャーの主観性は(信頼性への脅威ではなく)資源と見なされるため、信頼性に関する懸念は残らない。

データの正しい解釈や正確な解釈は存在しない。解釈は必然的に主観的であり、リサーチャーの立場を反映する。質は、体系的かつ厳密なアプローチと、進行中の分析をリサーチャーのどのように形成しているかについての継続的な省察を通じて達成される。

テーマ分析にはいくつかの長所と短所がある。この分析手法が自身の研究デザインに適しているか否かは、リサーチャーが判断すべきである。

テーマ分析の長所

テーマ分析には定性データ分析において人気の選択肢となる複数の利点がある。主な長所は以下の通り:

- 理論的・調査デザインの柔軟性により、様々な認識論においてこのテーマ分析プロセスに適用可能な複数の理論を探求できる。

- 大規模データセットに非常に適している。

- データコーディングとコードブックの信頼性確保手法は研究チームでの使用を想定している。

- テーマ解釈はデータによって裏付けられる。

- 個人の経験を超えた研究課題にも適用可能。

- データからコードやテーマを帰納的に発展させられる。

テーマ分析のデメリット

テーマ分析には定性データ分析に優れた選択肢となる複数の利点がある。主な利点を簡潔に説明すると以下の通り:

- リサーチャーが注意を怠り、理論的枠組みなしにテーマ分析を行うと、微妙なニュアンスのデータを捉え損なう可能性がある。

- 柔軟性が高いため、経験の浅いリサーチャーがデータのどの側面に焦点を当てるべきか判断しづらい。

- 理論的枠組みに基づかない分析では解釈力が限定される。

- 全データ要素にまたがるテーマの特定に重点を置くため、個々の記述間でデータの連続性を維持するのが困難である。

- 談話分析や物語分析とは異なり、言語使用に関する技術的主張をリサーチャーが行うことはできません。

全体として、テーマ分析には欠点があるものの、その柔軟性、簡便性、そして豊かな洞察を提供する能力により、定性調査において人気があり価値ある手法となっています。重要なのは、発見が信頼性があり意味のあるものであることを保証するために、注意深く思慮深く使用することです。

なぜQuestionPro Research Suiteがテーマ分析に有用なのか?

QuestionPro Research Suiteは、定性データの収集・整理・分析を効率化するツールを提供することで、テーマ分析の実施に非常に有益です。これらの機能によりプロセスはより効率的かつ効果的になります。

QuestionProでは、以下のような複数のソースからデータを収集できます:

- アンケート

- インタビュー

- 自由記述回答

この一元化されたデータ収集により、すべての情報が容易にアクセス可能となり、テーマ分析に必要な効果的な整理と分析に不可欠です。

もう一つの有用な機能は、自動テキスト分析とコーディングです。QuestionProには回答を自動コーディングし、繰り返し出現する単語やテーマをハイライトするテキスト分析ツールが含まれています。

これはデータの共通パターンを容易に特定できるため、テーマ分析の初期段階で大きく役立ちます。プロセスを加速し、リサーチャーが最も関連性の高いテーマに集中することを支援します。

さらに、高度なフィルターとタグ付け機能により、データの効率的な分類とタグ付けが可能になります。このツールを使用すると、回答をテーマや特定の参加者特性でソートできるため、リサーチャーは体系的にテーマを整理できます。

全体として、QuestionPro Research Suiteはテーマ分析をより管理しやすくする一連のツールを提供し、時間を節約するとともに分析の精度と深みを向上させます。

結論

テーマ分析のシンプルな手順に従うことで、データへの理解を深め、コードを作成し、主要なテーマを特定し、最終的な知見をまとめることから始められます。このプロセスは、調査結果を明確かつ体系的に構造化するのに役立ちます。

小規模なデータセットから大規模なものまで幅広く対応できるため、様々なタイプの調査に活用可能です。ただし、リサーチャーのバイアスが生じる可能性や、プロセス全体を通じた慎重な考察の必要性など、その限界を常に意識することが重要です。

全体として、テーマ分析は定性データを意味ある洞察へと変換し、リサーチャーが情報に基づいた意思決定を行うための強力なツールです。定性調査の初心者でも経験者でも、テーマ分析はデータを探索・解釈するための明快で効果的な方法を提供します。

QuestionPro Research Suiteのようなツールは、データの収集・整理・分析を効率化することで、テーマ分析をさらに容易にします。自動テキスト分析、コーディング機能、高度なフィルターがプロセスを合理化し、時間を節約しながらより正確な結果を導きます。

よくある質問(FAQ)

テーマ分析とは、定性データを分析する手法であり、データセットを読み込み、データの意味におけるパターンを探してテーマを見出すことを含む。これは、リサーチャーの主観的経験がデータの意味づけの中心となる、能動的な反射的プロセスである。

テーマ分析の5つのステップは以下の通りである:

1. データに慣れる(Familiarization)

2. コードからテーマを探す(Look for themes in the codes)

3. テーマを再検討する(Review themes)

4. テーマを確定する(Finalize Themes)

5. 報告書作成(Report writing)

以下の状況ではテーマ分析の使用を避けるべきです:

1. 定量データが必要な場合

2. 高度に構造化されたデータの場合

3. 客観的な結果が要求される場合

4. 複雑でニュアンスのあるデータの場合